数字化运营的演进趋势

随着数字技术的深度应用,企业运营正经历显著。敏捷型日益受到青睐,它调快速迭代和小步试错,取代传统的长期稳定框架。例如,某些互联网企业采用"版本化"管理,像软件更新一样定期推出升级包。数据驱动决策使运营更加精准,通过大数据分析识别流程瓶颈,实现的"靶向"优化。

企业运营的主要类型

根据企业规模、行业特性和发展阶段的不同,运营可划分为若干典型类型。生产型企业的运营通常以质量管理为心,建立从原材料入厂到成品出厂的全过程控制体系,如ISO9001质量管理体系、6σ管理方等。服务型企业则更注重客户体验管理,其运营往往围绕服务标准、时效和客户满意度构建。

运营落地实施的常见挑战与对策

实施阶段常面临三大类挑战。认知层面,员工可能因不了解或不认同新而产生抵触情绪,解决之道在于加宣贯培训,通过例说明的必要性和预期效益。操作层面,新旧转换可能工作惯性中断,需要设置合理的过渡期,并配备足够的指导支持。系统层面,间不兼容或与现有IT系统不匹配会导致执行障碍,这就要求在设计阶段充分考虑技术可行性。

运营设计的基本原则与方

设计有效的运营需要遵循若干基本原则。系统性原则要求将企业视为有机整体,各项之间需协调一致,"孤岛"。实用性原则调必须切合企业实际,具有可操作性,防止复杂化。动态性原则指应保持适度性,预留修订空间以适应变化。参与性原则倡导在设计过程中广泛听取各层级员工意见,提高认同感。

为提升执行力,企业可采取多项措施。可视化工具如流程图、表等能将抽象转化为直观指引,降低理解难度。将要求嵌入日常信息系统,实现"硬控制",如ERP系统中的审批权限设置。建立执行的反馈机制,定期评估执行效果并及时调整。值得注意的是,执行离不开层的示范作用,高管团队的身体力行往往比文件规定更有说服力。企业文化作为"软环境"也深刻影响实施效果,培养尊重规则、持续的文化氛围能为落地提供无形支撑。

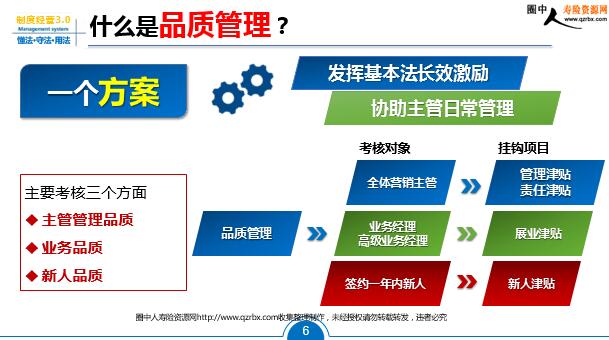

从组织架构角度看,运营需要明确各部门的职能划分与协作关系,建立清晰的路径和决策链条。业务流程规范则是对企业日常运营的标准化描述,包括采购、生产、销售、服务等关键环节的操作规程。岗位职责部分需详细规定各职位的权责范围和工作要求,职能重叠或管理真空。绩效考标准将运营目标量化为可衡量的指标,形成激励约束机制。风险控制机制则贯穿于各项之中,通过预防性措施和应急预降低运营风险。

在方层面,运营设计可采用"顶层设计+基层创新"的混合路径。顶层设计是从出发,确定框架和心规则;基层创新则是鼓励一线团队在框架内探索实践,经检验后上升为正式。业务流程再造(PR)是优化运营的有效工具,通过对现有流程的彻底重新思考,实现效率质的飞跃。标杆管理则通过研究行业者的实践,为本企业提供参考。数字化技术的应用也为设计带来新思路,如利用流程挖掘(Process Mining)技术客观分析实际运营轨迹,找出优化的切入点。

智能化技术正在重塑执行方式。RPA(机器程自动化)可自动执行规则明确的条款,减少人为偏差。AI算能够实时监控运营数据,自动预执行异常。技术为跨组织运营提供信任基础,如供应链中的智能合约可自动执行预定的交易规则。这些技术创新不仅提高了执行效率,还催生了新型形态。

未来的运营将更加突出人性化设计,在规范效率与员工自主性之间寻求平衡。性工作制、结果导向的考方式等创新反映了这一趋势。可持续发展理念也更深地融入运营,ESG(环境、和)标准成为设计的重要考量。无论技术如何进步,运营的本质目标不变——以的组织成本实现的运营效能,这一永恒题将继续引导企业创新的方向。

科技型企业的运营突出创新管理,包括研发流程、知识产权保护和科技成果转化等专项。集团化企业的运营需处理母子关系,建立集权与分权相平衡的管控模式,如财务集中管理、协同机制等。跨的运营还需考虑跨文化管理、际合规和本地化运营等特殊要求。无论何种类型,优秀的运营都应具备适应性,能够随企业内外部环境变化而动态调整。

企业运营体系构建与优化路径探析

运营的基本概念与心要素

运营是企业为实现目标而建立的一套规范化、系统化的管理规则体系,它贯穿于企业值链的各个环节,是保障企业高效运转的基础框架。完善的运营应当包含五大心要素:组织架构设计、业务流程规范、岗位职责界定、绩效考标准以及风险控制机制。这些要素相互关联、彼此支撑,共同构成了企业运营的"神经系统"。

相关问答