- 初期(1969-2000年)

首条线路1号线于1969年开通,早期以服务中心功能为主,至2000年运营里程仅约54公里,覆盖心城区。 - 快速成网(2001-2015年)

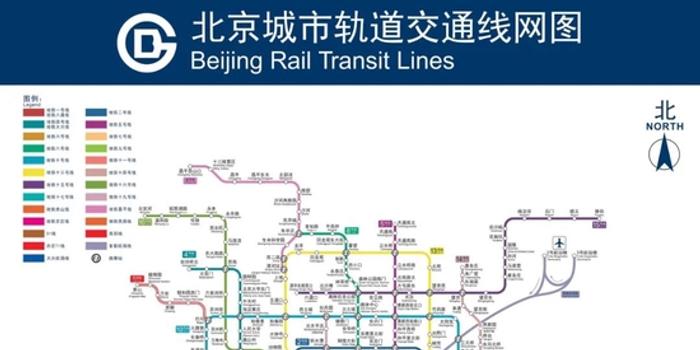

伴随奥运会筹办,进入高速期。2015年运营里程达527公里,初步形成放射状线网结构9。此阶段新增线路如5号线、10号线等,显著提升了城市南北向和环线交通能力。 - 高质量发展(2016年至今)

2018年突破636.8公里14,2022年达722.08公里7,2023年增至836公里215。2024年通过开通3号线一期、12号线、昌平线南延一期等线路,新增43公里,总里程跃升至879公里310。

二、当前结构与功能特征

- 近期目标(2025年):22号线(平谷线)、13号线扩能改造等项目,预计总里程突破1000公里820。

- 中长期(2035年):线路53条,总里程达2683公里,构建“四网融合”的化轨道交通体系1821。

四、挑战与应对策略

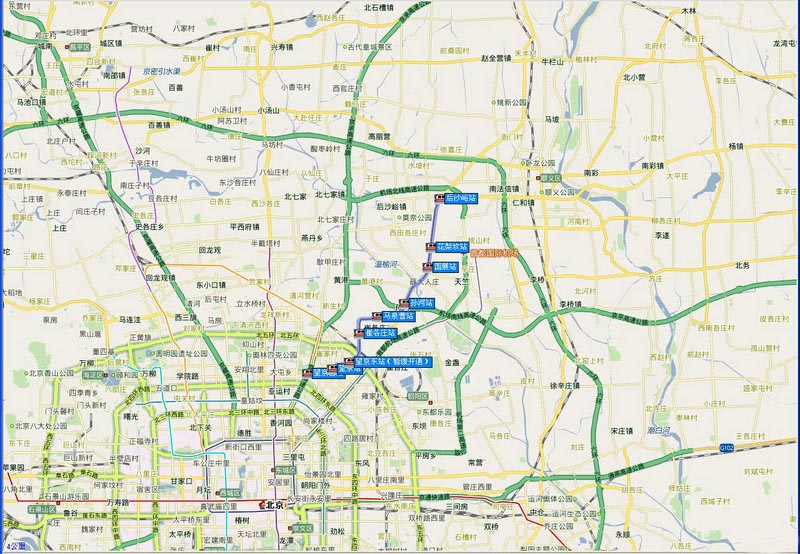

- 线网密度与服务覆盖

已形成“三环四横八纵十二放射”的立体化21,重点功能区如CD、中关村、金融街等实现轨道全覆盖。日均客运量达989.61万人次,单日纪录突破1255万人次(2024年7月19日)1。 - 骨干线路运载能力

- 10号线:作为环线心,日均客流149.55万人次,承担城市外围组团与中心区的衔接功能1。

- 4-大兴线:南北向骨干,日均客流91.77万人次,缓解京南地区通勤压力1。

- 新开通线路贡献:2023年新增的17号线北段、16号线剩余段等线路,化了昌平、房山等远郊区域与中心城的直达性219。

三、技术升级与扩展

- 运营压力

高度客流导致部分线路高峰期拥挤度超过100%(如1号线、5号线),需通过优化发车间隔、增设复线等方式提升运力117。 - 资金平衡

2022年运营亏损达241亿元,主要源于新线投入及人工成本(占比49%)18。未来需探索“轨道+”开发模式,提升非票务收入比例。 - 区域协同需求

平谷线跨河北段、通武廊市域铁路等项目的,要求建立跨行政区协调机制,推动京津冀轨道交通一体化920。

的发展历程既是城市空间拓展的缩影,也是超大城市交通能力的体现。通过持续优化线网布局、创新运营模式,正朝着“轨道上的城市”目标迈进,为城市轨道交通发展提供样本。

一、历史发展阶段 的里程扩张可分为三个阶段:

作为首个建成并投入运营的城市轨道交通系统,其发展历程与运营规模始终处于全地位。截至2024年底,运营总里程达到879公里,车站数量增至523座,其中换乘站99座134。这一数据标志着成为全城市轨道交通运营里程最长的城市,其覆盖密度和服务能力持续引领行业发展。

运营总里程发展及现状分析

相关问答